马来西亚留学生如何和导师打交道?避免踩的5大雷区!

摘要

同学们好啊!来到马来西亚留学,除了要适应新的生活环境,如何与你的大学导师(尤其是博士生)有效沟通,也是一门至关重要的学问。处理得好,你的学术之路将顺畅无阻;处理不好,则可能步步维艰。 今天,我们就来聊聊和导师打交道的艺术,并揭秘一定要避免的5大雷区。

同学们好啊!来到马来西亚留学,除了要适应新的生活环境,如何与你的大学导师(尤其是博士生)有效沟通,也是一门至关重要的学问。处理得好,你的学术之路将顺畅无阻;处理不好,则可能步步维艰。

今天,我们就来聊聊和导师打交道的艺术,并揭秘一定要避免的5大雷区。

温馨提示:全篇干货,不含水分,建议同学们反复观看,仔细消化❤

雷区一:不主动沟通 - “等导师来找我”

国内应试教育养成的习惯,这是中国学生最常踩的雷区之一。习惯了国内老师“耳提面命”的模式,很多学生误以为导师会主动跟进自己的进度,然而在不同的教育体系下,学习更应该是自己主动的行为。

✅ 正确做法:

主动出击:定期(如每1-2周)主动给导师发邮件预约会议(Meeting),并附上你阶段的进展和问题。

做好准备:每次会议前,准备好要讨论的要点、遇到的问题和下一步计划。让每次沟通都高效、有价值。

记住:导师很忙,手下学生很多。你是你进度的第一责任人,必须主动推动这段关系。

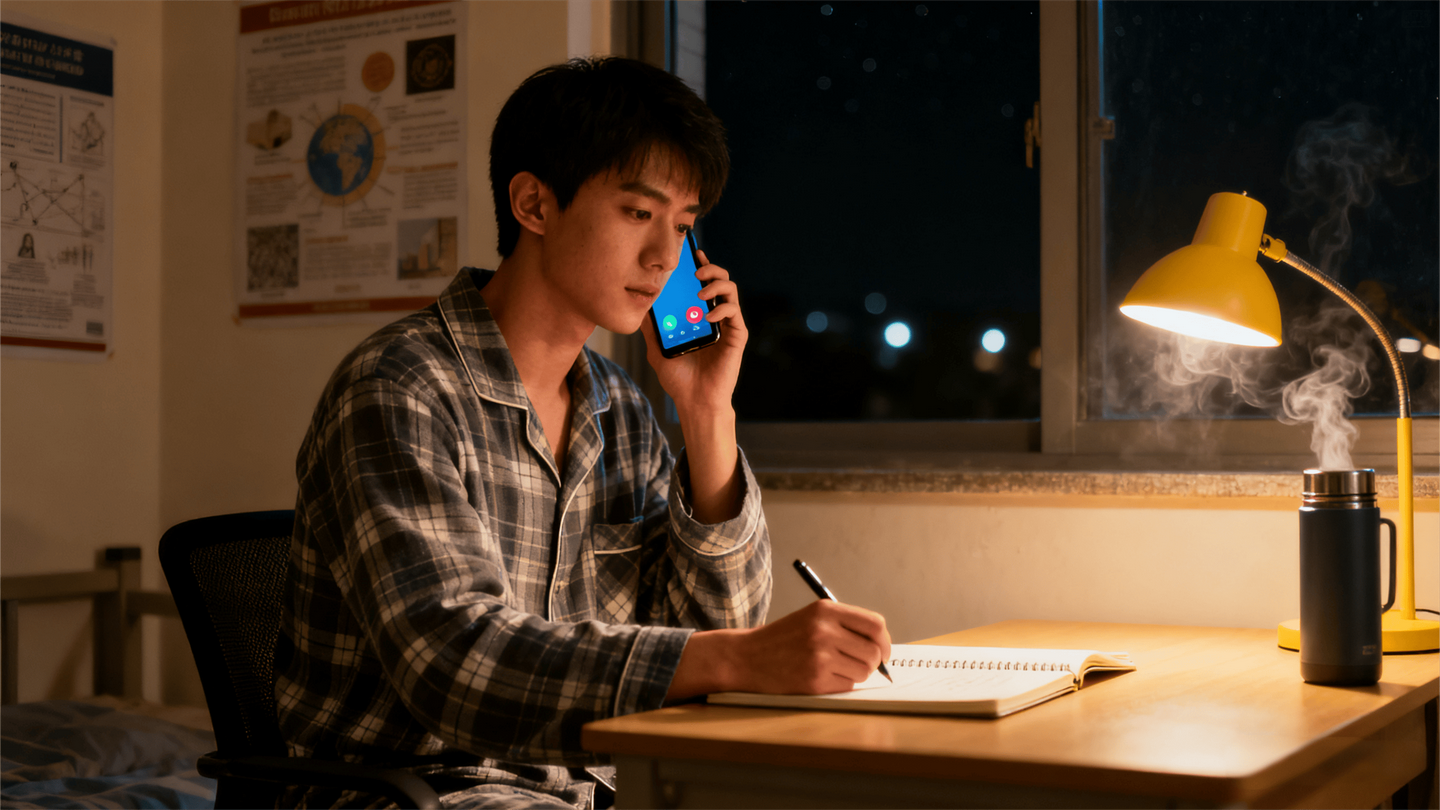

雷区二:没有边界感 - “随时打电话都没关系”

与不主动沟通相反,另一个极端是缺乏边界感。导师是你的学术指导老师,而不是你的“24小时在线客服”。

✅ 正确做法:

- 尊重工作时间:尽量避免在深夜、清晨或周末给导师发非紧急的信息。邮件是最正式、最安全的沟通方式。

- 分清轻重缓急:小事、琐事先自己尝试解决,或攒起来一次问。将最宝贵的面谈时间留给最重要的学术问题。

- 使用尊称:除非导师特别要求,否则一直使用Dr. [姓氏] 或 Prof. [姓氏] 来称呼,保持礼貌和尊重。

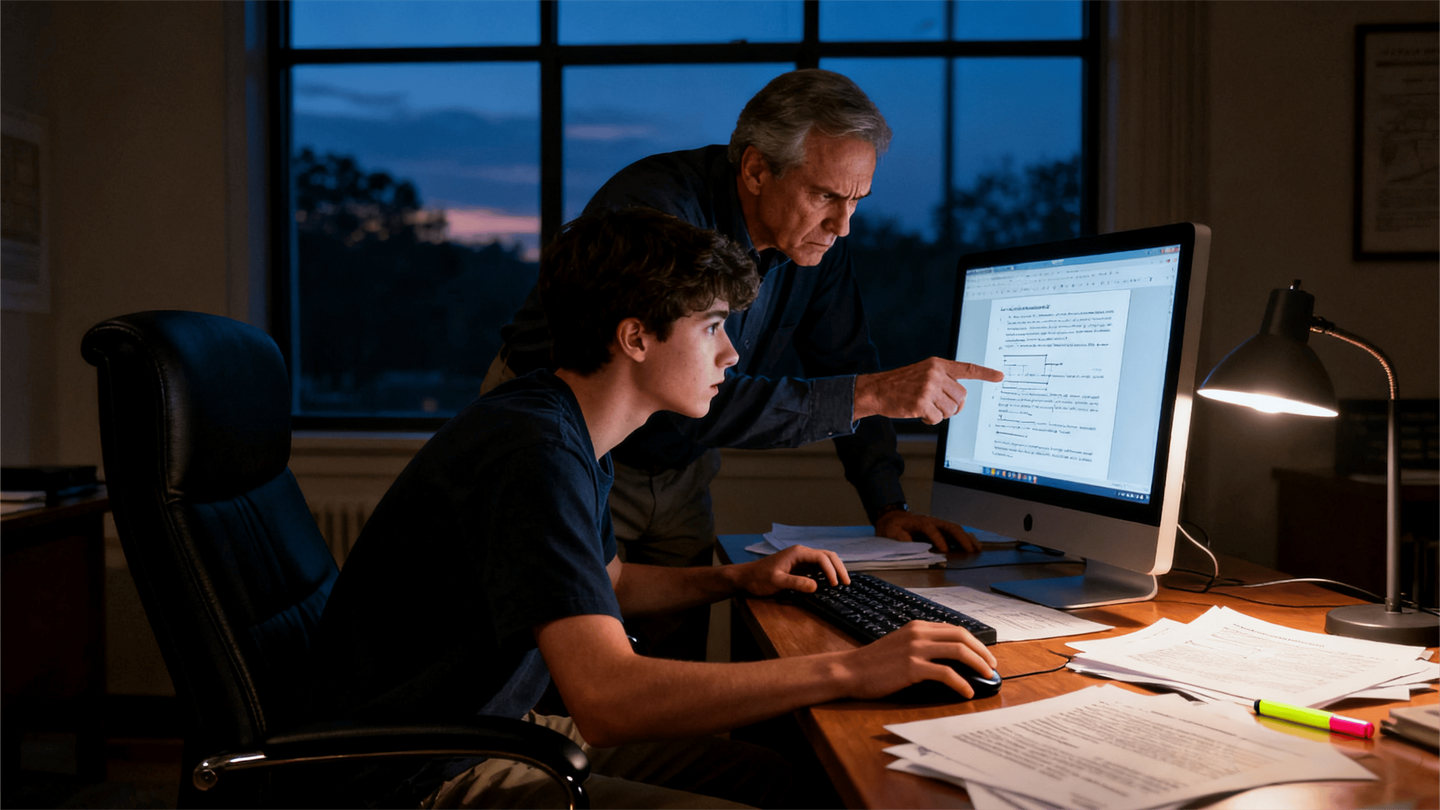

雷区三:态度不专业 - “差不多就行了”

有些学生觉得马来西亚很水,论文随便写写就可以了,交上去的作业/论文草草了事,指望导师会帮你逐字逐句修改。这是一种非常不专业的态度。

✅ 正确做法:

- 交出去的东西代表你的水平:无论是会议提纲、报告草稿还是数据,确保它是你当前能力范围内最完善的样子。这表明你尊重导师的时间,也尊重自己的劳动。

- 学会自主解决问题:遇到文献查找、软件使用等问题,先自己上网搜索解决方案,带着思考后的结果去问导师:“我遇到了X问题,我尝试了A和B方法但没成功,您觉得C方法是否可行?”

- 接受批评:导师的批评是针对你的学术工作,而不是你个人。学会消化反馈,并据此改进。

雷区四:不尊重文化差异 - “我的习惯就是你的习惯”

马来西亚是一个多元文化国家,你的导师可能是马来人、华人、印度人或其他西方国家的人。不同的文化背景,决定了不同的沟通和工作风格。

✅ 正确做法:

- 观察和学习:注意导师的沟通习惯(是直接还是委婉)、工作节奏(是松弛还是紧迫)和宗教信仰(避免在斋月等特殊时期安排繁重的任务)。

- 保持开放心态:理解并尊重文化差异,这不仅是与导师打交道的准则,也是留学生活的宝贵收获。

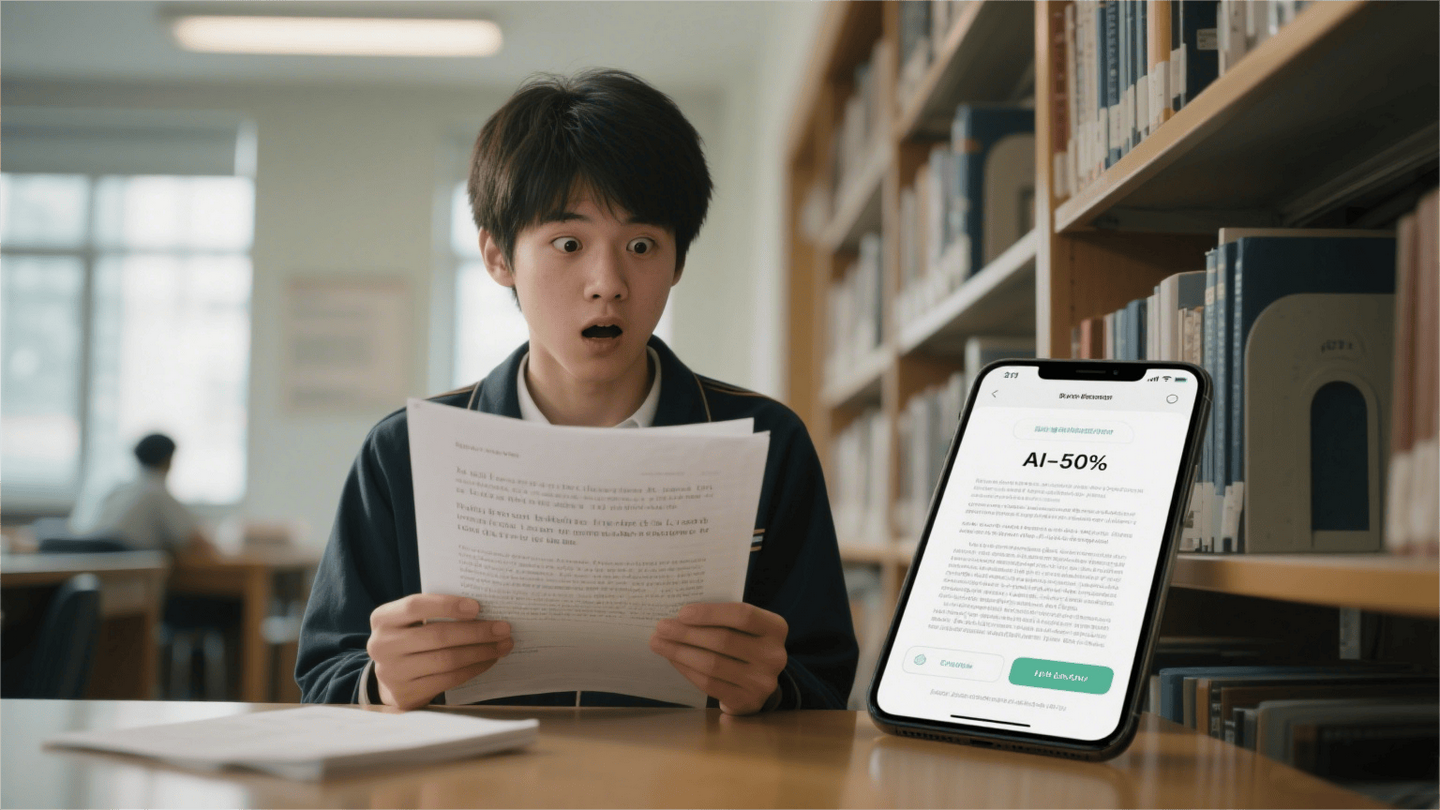

雷区五:过度依赖 - “老师,我该怎么办?”

导师的职责是“指导”(Guide),而不是“替你完成”(Do for You)。他们为你指明方向、提供资源、评估质量,但具体的执行和研究工作必须由你独立完成。

✅ 正确做法:

- 带着方案提问:不要问“老师,这个怎么办?”,而要问“老师,关于这个问题,我考虑了A和B两个方案,我认为A更好,因为…,您觉得呢?”

- 展现独立性:让你的导师看到你有能力独立思考和行动,他们会更愿意在你需要帮助的关键时刻伸出援手。

- 做好会议记录:每次会议后,最好能发一封邮件给导师,总结一下本次讨论的要点和下一步计划。这既是确认,也是你积极主动的体现。

写在最后

与导师建立良好、专业的关系,是你留学生涯中最重要的投资之一。一位欣赏你的导师,可能会为你提供推荐信、研究机会、甚至是未来的职业引荐。

避免以上5个雷区,用主动、专业、尊重的态度去沟通,你会发现,你的导师将成为你学术路上最有力的支持者。

祝大家在马来西亚的留学之旅一切顺利!如果你有和导师打交道的趣事或经验,欢迎在评论区分享哦!

希望大家都能早日拿到自己梦校的offer,祝同学们留学旅程顺顺利利!